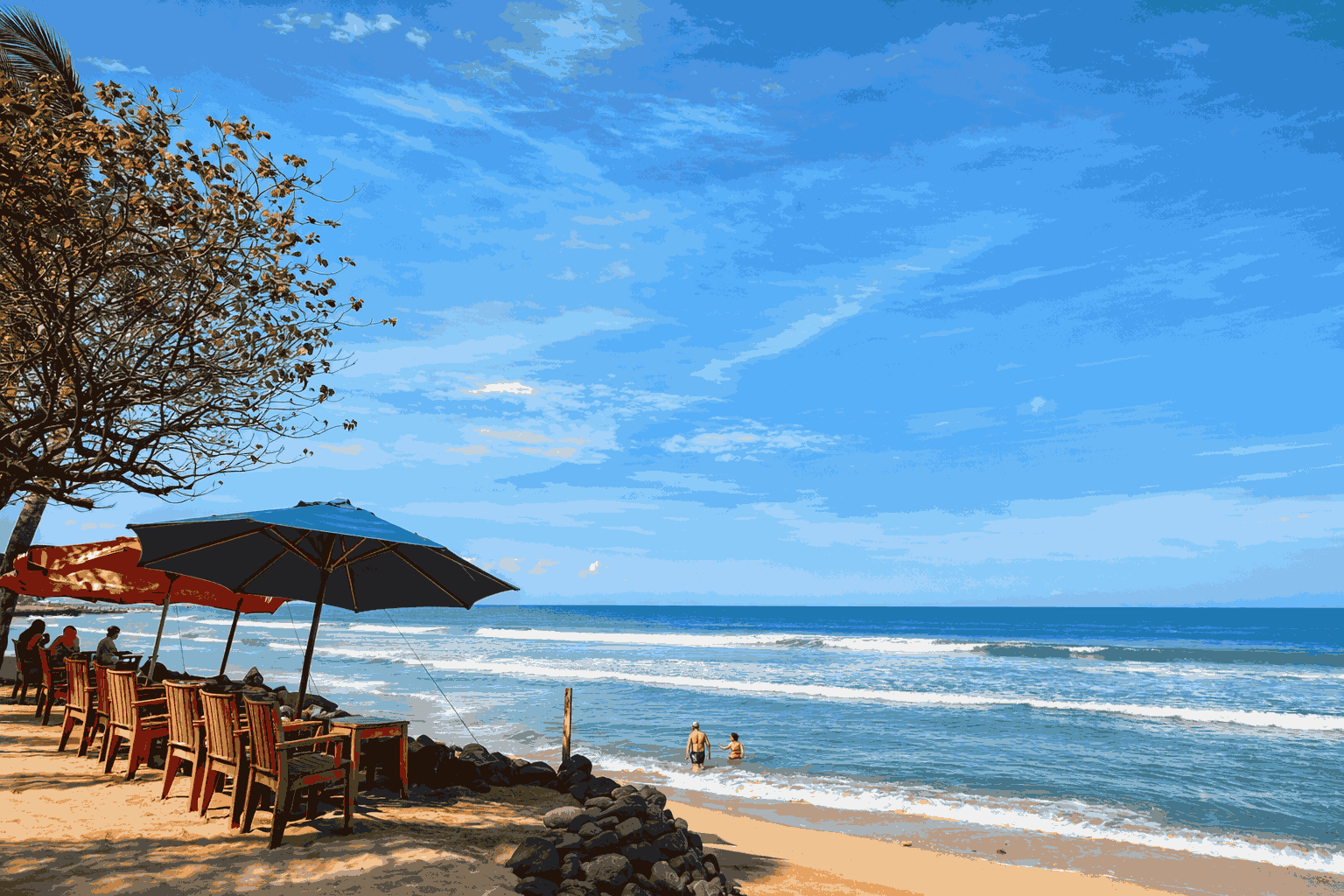

Pantai Kuta kerap dipahami sebagai pusat keramaian wisata. Namun, ia sesungguhnya mengada sebagai ruang jeda. Di tengah lalu lintas manusia, suara mesin, dan arus digital, Kuta justru menawarkan ketenangan. Orang datang dengan agenda, tetapi pulang dengan kelegaan. Pantai ini bukan sekadar tempat, melainkan pengalaman psikologis.

Dalam psikologi lingkungan, alam dipahami sebagai ruang restoratif. Stephen Kaplan dalam teori Attention Restoration Theory menjelaskan konsep restorative experience. Alam memulihkan kelelahan atensi mental akibat beban kognitif. Kuta menjalankan fungsi itu secara diam, tanpa narasi terapi, juga tanpa simbol spiritual.

Kuta tidak meminta dikagumi. Ia hanya hadir sebagai ruang terbuka. Orang boleh datang dengan riuh dan boleh pergi dengan hening. Di situlah filosofi jeda dimaknai. Jeda tidak selalu sunyi, tetapi memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk melambat.

Kuta sebagai Ruang Jeda Sosial

Secara geografis, Pantai Kuta berada dekat Bandara Internasional Ngurah Rai dan Denpasar. Kedekatan ini menjadikannya pantai pertama yang dialami wisatawan. Kuta menjadi ruang transisi antara dunia kerja dan dunia istirahat. Ia adalah batas psikologis antara beban dan bebas.

Keramaian Kuta sering dilihat sebagai gangguan. Media digital kerap membingkai Bali melalui narasi macet, sampah, dan kepadatan. Framing ini menyederhanakan realitas yang lebih kompleks. Kuta bukan selalu riuh, tetapi elastis, mengikuti musim dan waktu.

Sejarah menjelaskan kelenturan itu. A.A. Gde Putra Agung dkk. dalam Sejarah Kota Denpasar 1945–1979 (1986) mencatat Kuta sebagai pelabuhan niaga abad ke-19. Ia tumbuh dari dinamika perdagangan, konflik, dan adaptasi. Kuta sejak awal adalah ruang perubahan.

Dari Ruang Ekonomi ke Ruang Reflektif

Transformasi Kuta berlangsung panjang. Robert Pringle dalam A Short History of Bali (2004) menunjukkan pergeseran fungsi Kuta dari pelabuhan ke ruang rekreasi. Catatan K’tut Tantri dalam Revolusi di Nusa Damai (1960) menggambarkan Kuta yang sunyi. Perubahan ini menunjukkan identitas Kuta selalu bergerak.

Masuknya backpacker dan peselancar 1970-an mempercepat perubahan itu. Hugh Mahbett melalui Praise to Kuta (1975) mendorong masyarakat lokal membangun akomodasi. Homestay dan losmen tumbuh organik. Kuta berkembang bukan lewat desain besar, tetapi adaptasi kecil.

Dalam teori place branding, identitas kuat lahir dari pengalaman sederhana. Kuta membangun citra melalui sunset, pasir, dan ombak. Identitas ini mudah diingat karena bersifat sensorik. Orang tidak menghafal konsep, tetapi menyimpan rasa.

Jeda, Tubuh, dan Kesadaran Diri

Filosofi jeda di Kuta juga bekerja secara biologis. Studi Clint Ober tentang grounding menjelaskan kontak tubuh dengan bumi menurunkan stres fisiologis (Earthing, 2014). Di Kuta, praktik ini terjadi alami. Orang berjalan tanpa alas kaki, duduk, dan menatap laut.

Namun, Kuta juga menghadapi paradoks destinasi populer. Sampah musiman akibat angin barat menjadi masalah tahunan. Pemerintah dan komunitas rutin melakukan pembersihan. Popularitas selalu membawa beban ekologis. Jeda tidak berarti tanpa tanggung jawab.

Di tengah kompleksitas itu, pengalaman personal tetap hidup. Menjelang senja, orang datang hanya untuk diam. Andre Hehanussa mengarsipkan emosi itu dalam lagu Kuta Bali (1994). Musik menjadi arsip rasa kolektif. Pantai menjadi arsip pengalaman.

Industri pariwisata membaca perubahan ini. Pine dan Gilmore dalam teori experience economy menjelaskan wisatawan mencari makna, bukan layanan. Di Kuta, suara ombak sering lebih bermakna daripada fasilitas mewah. Pengalaman kecil lebih membekas.

Kuta akhirnya bukan soal wisata, tetapi soal jeda. Ia mengajarkan bahwa berhenti sejenak adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kemampuan melambat adalah bentuk perlawanan halus. Kuta tidak menawarkan solusi hidup. Ia hanya menyediakan ruang untuk bernapas yang lega.

#MakinTahuBali

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News