Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, dikenal luas sebagai destinasi wisata alam dengan hawa sejuk dan pesona pemandian air panasnya. Namun, di balik keindahan wisata yang sudah terkenal, desa ini juga memiliki potensi besar di bidang pertanian.

Selama ini, lahan subur Guci sebagian besar dikelola dengan cara konvensional, sementara limbah organik dari rumah tangga maupun kegiatan pertanian belum dimanfaatkan secara optimal.

Ditambah lagi, peternak ayam di wilayah ini masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada pakan pabrikan yang harganya kerap berfluktuasi.

Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan pangan, tetapi juga menghadirkan sistem yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, mahasiswa KKNT Inovasi IPB University 2025 berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guci merancang program Zero-Waste Farming.

Konsep ini merupakan sistem pertanian terpadu yang memadukan peternakan ayam petelur, budidaya maggot (larva Black Soldier Fly), dan pengolahan limbah organik menjadi produk bermanfaat. Zero-Waste Farming tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga pada efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan limbah, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam skema ini, alur produksi berjalan secara siklus. Sisa sayuran dan limbah organik rumah tangga dikumpulkan lalu diolah sebagai pakan untuk budidaya maggot. Maggot yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai pakan ayam petelur.

Dari ayam, dihasilkan telur yang bernilai jual tinggi, sementara kotorannya tidak dibuang percuma, melainkan diolah kembali menjadi pupuk organik untuk menyuburkan lahan pertanian. Dengan demikian, tidak ada sumber daya yang terbuang, semuanya kembali dimanfaatkan dan memberi nilai ekonomi baru.

Program Zero-Waste Farming ini dirancang dengan alokasi anggaran sekitar Rp124,77 juta. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan kandang ayam petelur yang kokoh dan higienis, fasilitas rak empat tingkat untuk pembesaran maggot, gudang pakan, instalasi air dan listrik, serta peralatan penunjang lain.

Tidak hanya itu, pelatihan intensif untuk masyarakat juga menjadi bagian penting dari program ini agar setiap tahapan produksi dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat berkelanjutan.

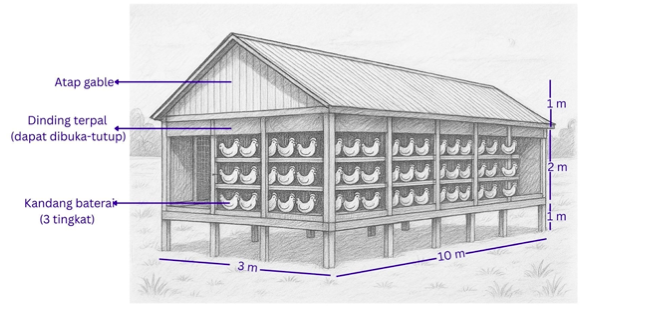

Dalam dokumen perencanaan, detail teknis turut diperhatikan. Kandang ayam, misalnya, didesain dengan struktur luar yang kuat serta ventilasi memadai agar sirkulasi udara tetap terjaga. Bagian dalam menggunakan sistem rak baterai bertingkat, yang memudahkan pemeliharaan ayam sekaligus mengefisienkan ruang.

Sementara itu, kandang maggot dirancang dengan rak empat tingkat yang memungkinkan produksi lebih optimal, dilengkapi dengan bak penampung limbah organik yang ditempatkan secara strategis agar alur produksi lebih efisien.

Diagram model usaha tani terpadu juga dibuat, menampilkan alur mulai dari limbah organik, pembesaran maggot, produksi telur ayam, hingga pengolahan pupuk yang kembali dimanfaatkan di lahan pertanian.

Harapannya, program ini mampu menjawab tiga masalah utama desa: pertama, keterbatasan pengelolaan limbah organik; kedua, tingginya biaya pakan ternak akibat fluktuasi harga pakan pabrikan; dan ketiga, minimnya diversifikasi sumber pendapatan masyarakat.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi, Desa Guci bisa mengurangi ketergantungan pada pihak luar, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, sekaligus menciptakan kemandirian pangan.

Selain itu, dampak sosial ekonomi yang diharapkan juga cukup besar. Produksi telur ayam petelur dapat membuka peluang usaha baru, baik dalam skala rumah tangga maupun komunitas, sementara pupuk organik yang dihasilkan bisa menekan biaya produksi pertanian.

Bahkan, jika produksi pupuk melimpah, desa berpotensi memasarkan produk tersebut ke wilayah lain sebagai sumber pendapatan tambahan.

Lebih jauh lagi, Zero-Waste Farming juga selaras dengan semangat pertanian berkelanjutan yang kini menjadi agenda penting baik di tingkat nasional maupun global. Konsep ini memperlihatkan bagaimana inovasi sederhana bisa menjawab permasalahan kompleks: mengurangi limbah, meningkatkan produksi pangan, dan menjaga keseimbangan ekologi.

Desa Guci, melalui program ini, diharapkan bisa menjadi contoh praktik baik bagi desa-desa lain di Jawa Tengah maupun Indonesia.

Tak kalah penting, program ini juga melibatkan masyarakat secara aktif. Mahasiswa KKNT IPB tidak hanya memberi teori, tetapi juga mendampingi warga melalui pelatihan teknis, simulasi produksi, serta monitoring keberlanjutan. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat didorong untuk merasa memiliki dan mengelola sistem ini secara mandiri.

Melalui Zero-Waste Farming, Desa Guci tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Dengan mengolah limbah organik menjadi sesuatu yang bernilai, warga belajar bahwa keberlanjutan dimulai dari kebiasaan sederhana di tingkat rumah tangga.

Pada akhirnya, inisiatif ini diharapkan mampu menjadikan Desa Guci sebagai pelopor desa ramah lingkungan dengan basis pertanian berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan salah satu mahasiswa KKN-T, “Kami percaya, desa dengan potensi besar seperti Guci bisa menjadi inspirasi nasional. Pertanian bukan hanya soal produksi pangan, tapi juga soal keberlanjutan hidup generasi mendatang.”

Dengan langkah ini, Desa Guci bergerak menuju masa depan yang lebih hijau, mandiri, dan sejahtera.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News