Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara. Berlokasi di Sulawesi Tenggara, kerajaan ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban yang kaya dengan nilai budaya, politik, dan ekonomi.

Tidak hanya berjaya di wilayahnya, Kerajaan Buton juga dikenal sebagai pusat perdagangan strategis yang menghubungkan jalur pelayaran internasional pada masanya.

Berikut merupakan penjelasan lengkapnya tentang Kerajaan Buton. Simak sampai selesai, ya!.

Letak Kerajaan Buton

Kerajaan Buton terletak di Kepulauan Buton (Sulawesi Tenggara) Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak abad ke-14, nama Buton telah dikenal luas di Nusantara sebagai wilayah yang berada dalam pengaruh kekuasaan Majapahit.

Kerajaan Buton berada pada koordinat 121°40' hingga 124°50' Bujur Timur dan 4°2' hingga 6°20' Lintang Selatan. Dengan batas-batas tersebut, wilayah Kerajaan Buton memiliki hubungan langsung dengan Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Seram, sehingga kondisi perairannya sangat dipengaruhi oleh ketiga laut tersebut.

Sejarah Kerajaan Buton

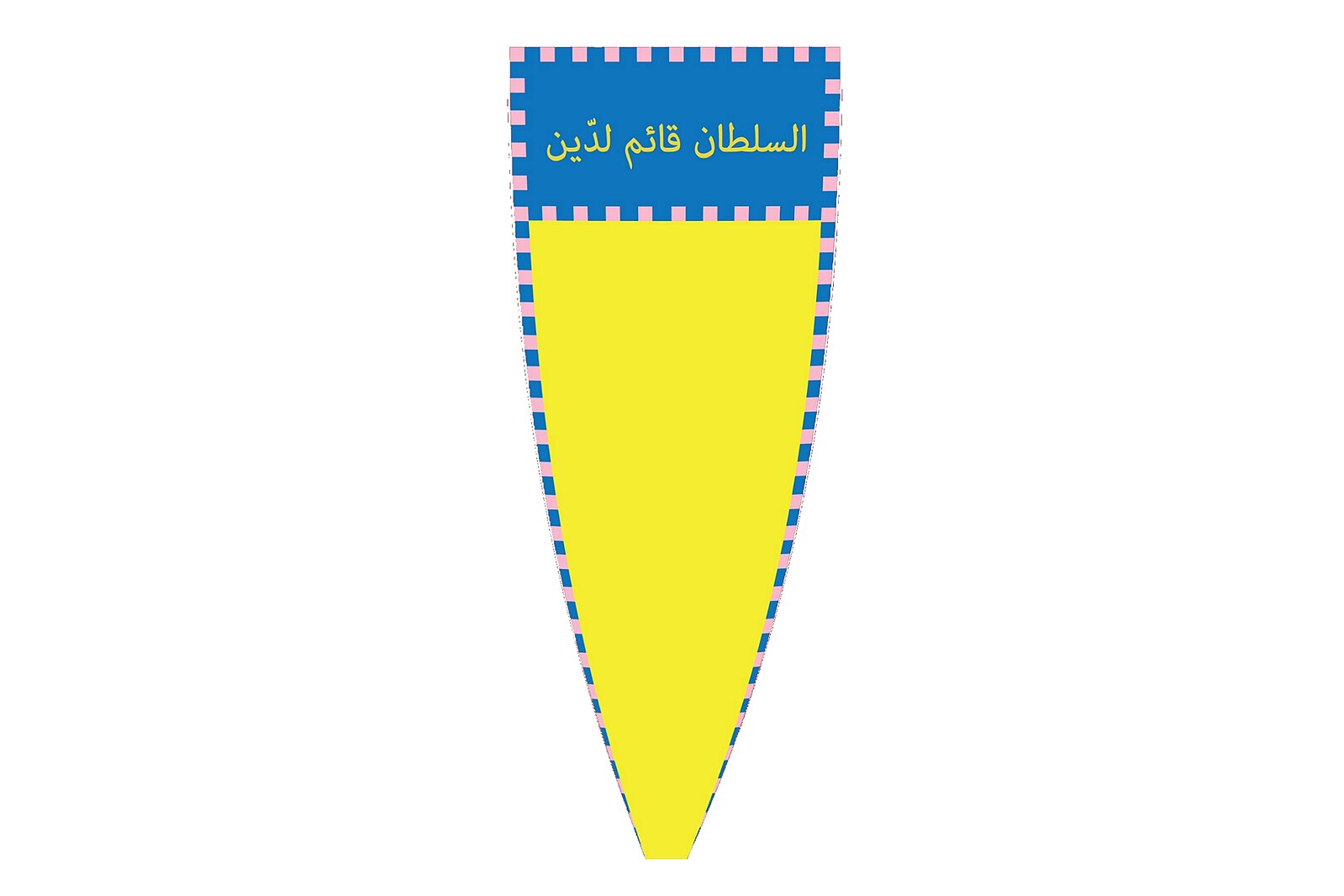

Bendera Kerajaan Buton I Sumber: Wikipedia

Kedatangan para imigran dari Sumatera, Semenanjung Melayu, dan berbagai wilayah di Nusantara memiliki peran penting dalam proses terbentuknya Kerajaan Buton.

Pada abad ke-13 dan awal abad ke-14, wilayah Buton menerima dua rombongan imigran yang berasal dari Melayu-Johor. Rombongan ini dipimpin oleh empat tokoh, yaitu Sipanjonga, Sijawangkati, Sitamanajo, dan Simalui.

Rombongan pertama, yang dipimpin oleh Sipanjonga dan Sijawangkati, tiba di Sulaa Kalampa, kawasan yang kini dikenal sebagai Betoambari. Mereka memasuki Buton melalui Laut Flores dan wilayah selatan bagian barat Buton, yang pada masa itu sudah menjadi jalur perdagangan Nusantara yang ramai.

Rombongan kedua, dipimpin oleh Sitamanajo dan Simalui, memasuki Buton melalui perairan utara bagian barat, lalu menyusuri Selat Buton menuju wilayah tengah bagian barat. Mereka akhirnya mendarat di Welalagusi, daerah yang kini dikenal sebagai Kapontori.

Kedua rombongan ini meninggalkan Johor akibat konflik politik di negeri asal mereka. Meskipun berangkat secara terpisah dengan para pengikutnya masing-masing, kedua rombongan bertemu dalam perjalanan dan kemudian menetap bersama di Wolio, wilayah yang sebelumnya telah dirintis oleh rombongan pertama.

Nama "Wolio" berasal dari kata dalam bahasa Buton, Welia, yang berarti "tebas," merujuk pada kegiatan membuka lahan untuk pemukiman. Tempat ini kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Buton.

Tradisi lisan masyarakat Buton dan naskah-naskah lokal menyebutkan bahwa sebelum berdirinya Kerajaan Buton, wilayah tersebut telah dihuni oleh kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Tobe-Tobe, Ambuau, Wabula, Todonga, Bombonaarelu, serta kerajaan-kerajaan di Pulau Kabaena dan Muna.

Kedatangan empat tokoh pemimpin bersama rombongan mereka dikenal oleh masyarakat Buton dengan sebutan Mia Patamiana (empat pemimpin beserta rombongan). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Buton didirikan oleh rombongan Mia Patamiana, mengingat peran besar mereka dalam mengintegrasikan berbagai kelompok etnis yang telah lebih dulu menetap di Buton sejak abad ke-13.

Diduga bahwa para pemimpin rombongan ini merupakan tokoh penting di kerajaan asalnya, mengingat keterampilan mereka dalam mengorganisasi pemerintahan, serta pengetahuan dan pengalaman mereka yang luas. Hal ini terbukti ketika mereka berhasil mendirikan cikal bakal Kerajaan Buton dan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya terpisah di wilayah Pulau Buton dan sekitarnya.

Proses Islamisasi di Kerajaan Buton

Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung dengan sangat cepat, tanpa memandang status sosial masyarakat. Wilayah pesisir pantai, terutama yang menjadi jalur perdagangan pada masa lalu, cenderung lebih cepat menerima agama Islam. Agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab mudah diterima masyarakat Nusantara.

Setelah Islam diterima di daerah tempat mereka berdagang, para pedagang mulai mempelajari budaya setempat untuk mempermudah penyebaran agama ini. Bahkan, pernikahan dengan masyarakat lokal kadang dilakukan untuk meningkatkan popularitas Islam.

Buton menjadi salah satu wilayah yang terdampak proses Islamisasi karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Jawa dan Maluku. Islam telah hadir di Buton sejak tahun 933 H (1527 M), jauh sebelum kedatangan Abdul Wahid, tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini, yang diketahui mengislamkan Buton pada tahun 948 H (1541 M).

Berdasarkan naskah kanturuna mohelana, disebutkan adanya pertemuan antara Turki, Kompeni, Buton, Bone, dan Ternate pada 1 Muharam 872 H (1467 M), yang menunjukkan bahwa Islam sudah hadir di Buton sebelum kehadiran Abdul Wahid.

Tradisi lokal juga menyebutkan bahwa Islam masuk ke Lasalimu dibawa oleh Sultan Ternate, Baabullah. Namun, Baabullah hanya mengembangkan Islam, sebab agama ini telah lebih dulu hadir di Buton sebelum kedatangannya pada tahun 1580.

Setelah Islam masuk ke Buton, penduduk lokal mulai mempelajari dasar-dasar agama tersebut. Beberapa di antaranya bahkan mendalami hingga ke tingkat tasawuf. Para ulama dan cerdik pandai setempat kemudian menginisiasi penyebaran ajaran Islam ke seluruh wilayah Buton.

Hasilnya, masyarakat Buton, terutama kalangan Istana, mengadopsi sistem pemerintahan yang didasarkan pada paham “Martabat Tujuh.” Paham ini menjadi ideologi negara, dan setiap sultan diwajibkan memahami ajaran Islam hingga tingkatan tarekat sebagai syarat untuk diangkat menjadi sultan atau pejabat kesultanan.

Namun, tidak semua sultan Buton mampu menuliskan dan menyampaikan pemikiran ajaran Islam yang mereka anut. Dari 39 sultan di Buton, Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (sultan ke-29, memerintah pada 1824–1851) merupakan salah satu yang berhasil membawa kejayaan Islam di wilayah ini.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Buton

Kraton Buton I Sumber: Wikipedia

Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya yang umumnya menganut sistem monarki absolut, Kerajaan Buton menerapkan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Ketika sistem kerajaan berubah menjadi kesultanan, demokrasi memainkan peran yang signifikan. Pemilihan sultan tidak semata-mata didasarkan pada garis keturunan, melainkan dipilih oleh Siolimbona, sebuah dewan yang terdiri dari sembilan tokoh adat sekaligus penjaga tradisi Buton.

Kerajaan ini juga memiliki sistem hukum yang terorganisasi dengan baik, lengkap dengan badan-badan yang menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Badan-badan tersebut adalah Sara Pangka sebagai eksekutif, Sara Gau sebagai legislatif, dan Sara Bitara sebagai yudikatif.

Hukum yang berlaku di Kerajaan Buton dikenal dengan nama Martabat Tujuh. Hukum ini diresmikan oleh Sultan La Elangi (1597–1631) dan tetap digunakan hingga kesultanan berakhir.

Salah satu keunikan dari hukum ini adalah penerapannya yang berlaku adil untuk semua orang, tidak terkecuali rakyat jelata, pejabat istana, bahkan sultan sekalipun. Dalam catatan sejarah, selama empat abad keberadaannya, terdapat 12 sultan Buton yang dihukum karena melanggar undang-undang.

Kerajaan Buton juga berpegang pada lima falsafah hidup utama, yaitu agama (Islam), Sara (pemerintah), Lipu (negara), Karo (rakyat atau diri pribadi), dan Arataa (harta benda).

Masa Kejayaan kerajaan Buton

Pada masa kejayaannya, Kesultanan Buton berhasil menguasai Pulau Buton dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tenggara. Untuk memperkuat pemerintahannya, kesultanan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan Pulau Jawa. Hubungan ini turut mendorong perkembangan ekonomi Kesultanan Buton, khususnya di sektor perdagangan.

Letak Buton yang strategis sebagai jalur pelayaran kapal dagang internasional, serta peningkatan produksi rempah-rempah, menjadi faktor penting yang mendukung kemajuan ini. Bahkan, Kesultanan Buton telah menggunakan alat pertukaran berupa mata uang yang disebut kampua, yaitu kain tenun berukuran 17,5 cm x 8 cm.

Kedua faktor tersebut memudahkan Kesultanan Buton untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, seperti Kerajaan Ternate, Gowa, Bone, serta beberapa kerajaan kecil lainnya di sekitar perairan Buton.

Pada abad ke-17, Kesultanan Buton juga telah mengembangkan sistem perpajakan yang terstruktur dengan baik. Pajak-pajak tersebut dikumpulkan oleh seorang pejabat yang disebut Tunggu Weti.

Keruntuhan Kerajaan Buton

Meskipun telah mencapai masa kejayaan dan memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur, Kerajaan Buton juga mengalami kemunduran yang dimulai pada awal tahun 1637. Penyebab awalnya adalah perjanjian yang dibuat antara Kerajaan Buton dan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie).

Pada tahun 1612, VOC mengirim utusannya ke wilayah Buton, dan setahun kemudian, perjanjian resmi antara keduanya disepakati. Isi perjanjian tersebut mencakup jaminan perlindungan VOC terhadap Buton dari ancaman musuh, dengan imbalan VOC diizinkan menetap di wilayah Buton.

Namun, perjanjian ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena VOC memiliki agenda tersembunyi untuk menguasai jalur perdagangan di kawasan timur melalui Pulau Buton yang strategis.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, hubungan antara Buton dan VOC mulai memburuk pada tahun 1637, yang akhirnya memicu perang dengan banyak korban jiwa.

Selain konflik dengan VOC, masa kemunduran Kerajaan Buton juga diperparah oleh konflik internal yang terjadi di dalam kerajaan. Akibatnya, kekuatan kesultanan semakin melemah, bahkan hingga masa kemerdekaan Indonesia.

Kerajaan Buton akhirnya resmi berakhir pada tahun 1960, setelah sultan terakhirnya wafat. Setelah itu, Kerajaan Buton resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peninggalan Kerajaan Buton

Berikut merupakan beberapa peninggalan Kerajaan Buton.

- Benteng Keraton Buton

- Istana Malige

- Kasulana Tombi

- Masjid Agung Keraton Buton (Masjid Ogena)

- Kampua

Itulah penjelasan lengkap tentang Kerajaan Buton lengkap dengan letak, sejarah dan peninggalannya. Semoga bermanfaat.

Sumber Referensi:

Zuhdi, S., Ohorella, G. A., & Said, M. (1996). Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Proyek Inventarisasi daan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Razaq, A. R., Jika, M., & Hijriah, M. (2022). Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis). Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam.

Al Mujabuddawat, M. (2015). Kejayaan Kesultanan Buton Abad Ke-17 & 18 dalam Tinjauan Arkeologi Ekologi. Kapata Arkeologi.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News