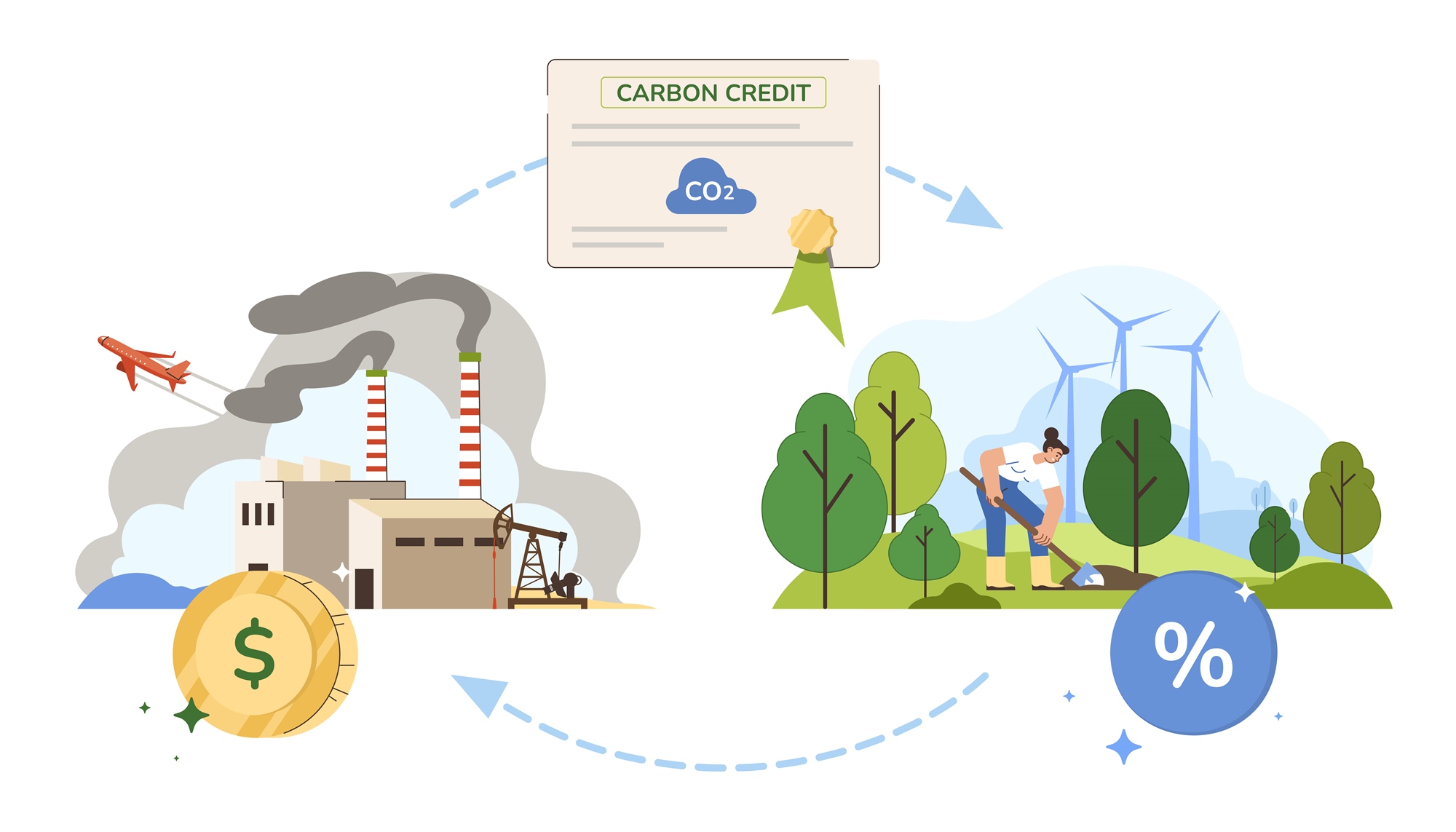

Debut Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada Januari 2025 menjadi momen penting bagi Indonesia dalam menyongsong perdagangan karbon global. Inisiatif ini mempertegas peran negara sebagai penyedia utama kredit karbon sekaligus mempercepat upaya menuju target bebas emisi.

Melalui pemanfaatan mekanisme pasar karbon, Indonesia berambisi mengonversi sumber daya alam seperti hutan, lahan basah, dan energi terbarukan menjadi instrumen penekan emisi yang bernilai ekonomi.

Walaupun begitu, perdagangan karbon Indonesia tidak lepas dari kritik. Dominasi korporasi besar dalam pasar, ketimpangan distribusi manfaat bagi masyarakat adat, dan regulasi yang belum matang menjadi tantangan serius.

Padahal, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki potensi penurunan emisi 1,2 gigaton CO2 per tahun dari sektor kehutanan dan energi. Namun, mewujudkannya memerlukan lebih dari sekadar transaksi di bursa.

Kontroversi Utama: Antara Greenwashing dan Ketidakadilan

1. Dominasi Korporasi Besar

Di balik skema kredit karbon Indonesia, korporasi sawit, sektor kehutanan, dan PLTU batu bara diidentifikasi sebagai penggerak utama. Menurut laporan Climate Change News (2025), korporasi ini menggunakan konsesi lahan untuk menghasilkan kredit, meski riwayat deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat adat mereka masih dipertanyakan.

Sejumlah pegiat lingkungan mengkritik skema karbon sebagai greenwashing, pencemaran lingkungan meski industri mengakuisisi kredit karbon untuk memperbaiki reputasi.

2. Hak Masyarakat Adat yang Terabaikan

Dalam sektor kehutanan, proyek karbon seringnya tidak melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari proses. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, 70% kredit karbon dari hutan adat dikelola korporasi, sementara masyarakat hanya mendapat 5-10% keuntungan.

Laporan Climate Change News (2025) mengungkapkan, di Kalimantan, proyek REDD+ di wilayah adat justru dikuasai secara eksklusif oleh korporasi yang terkait dengan pihak militer, memicu gesekan sosial. Diperkirakan, mereka yang mengontrol skema perdagangan karbon yaitu industri pengolahan kayu, kelapa sawit dan PLTU batu bara.

3. Ketidakjelasan Regulasi

Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis regulasi perdagangan karbon, aturan teknis seperti sertifikasi dan mekanisme buffer (penyisihan 10–20% kredit) masih ambigu.

Dalam artikel Menilik Pasar Karbon Indonesia, FEB UGM menyoroti bahwa absennya kolaborasi antara skema karbon sukarela dan wajib berdampak pada lemahnya posisi kredit karbon Indonesia di kancah global. Akibatnya, harga karbon lokal hanya USD 4,51/ton CO2—jauh di bawah rata-rata global USD 15/ton.

Ilustrasi perdagangan karbon | Freepik: redgreystock

Tantangan Implementasi: Data, Harga, dan Birokrasi

1. Infrastruktur Data yang Rapuh

Di sektor kehutanan, penggunaan teknologi satelit untuk pemantauan lingkungan masih terhambat minimnya kecanggihan alat. Sementara itu, Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai basis pengawasan emisi belum bekerja secara ideal.

Menurut IESR (2023), sejumlah pembangkit listrik yang berpartisipasi dalam perdagangan karbon masih menggunakan data emisi lama, bukan yang aktual. Hal ini berisiko menyebabkan alokasi kuota emisi yang tidak akurat.

2. Harga Rendah dan Oversupply

Harga karbon Indonesia yang rendah (USD 4.51/ton) kurang menarik bagi investor. Menurut situs Cekindo (2025), oversupply kredit berpotensi memicu krisis seperti di Uni Eropa pada 2007, ketika harga karbon anjlok akibat kelebihan pasokan. Pemerintah berencana menaikkan harga dengan membatasi kuota emisi, tetapi kebijakan ini belum terintegrasi antar-sektor.

3. Biaya Proyek yang Menggurita

Implementasi proyek berbasis karbon, seperti penghijauan kembali atau energi bersih, menghabiskan banyak dana. Melansir Climate Change News (2025), Perusahaan harus menyisihkan 35% kredit untuk manajemen risiko internal, ditambah buffer pemerintah 10–20%, sehingga hanya 45–55% yang bisa dijual.

Di Sumatra, sebuah proyek reboisasi 10.000 hektare membutuhkan investasi awal Rp 200 miliar—angka yang sulit dijangkau pelaku usaha kecil.

4. Tumpang-Tindih Kewenangan

Koordinasi antar lembaga masih menjadi masalah. OJK hanya mengawasi pasar sekunder, sementara sertifikasi dan perdagangan primer berada di bawah KLHK dan Kementerian ESDM. Fragmentasi ini memperlambat proses verifikasi dan menurunkan kepercayaan pasar.

Upaya Penyeimbangan: Transparansi hingga Inisiatif Lokal

Untuk mengatasi kontroversi, KLHK bekerja sama dengan UNDP meningkatkan transparansi melalui pelatihan baseline disaggregation—metode penghitungan emisi yang lebih akurat.

Di tingkat lokal, organisasi seperti WARSI mengembangkan skema Plan Vivo di Jambi, yang mengalirkan 80% pendapatan karbon ke pembangunan desa. Selain itu, Pemerintah berencana melibatkan beberapa sektor industri dalam skema perdagangan karbon pada 2027.

Perdagangan karbon di Indonesia ibarat pisau bermata dua: di satu sisi, ia menawarkan peluang ekonomi dan iklim yang menjanjikan; di sisi lain, risiko ketidakadilan dan degradasi lingkungan mengintai.

Jika dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi, perdagangan karbon bukan hanya akan mengurangi emisi, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan berkelanjutan. Namun, jika dibiarkan carut-marut, hanya akan menjadi alat kapitalisasi baru yang mengorbankan rakyat dan lingkungan.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News